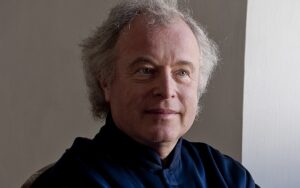

Vier Sätze aus der Musik zu Shakespeares Ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy, eingebettet in zwei Werke für Klavier und Orchester von Robert Schumann, hatten das Orchestra of the Age of Enlightenment und sein Leiter und Solist am Klavier, András Schiff, für ihr Konzert im Goldenen Saal des Musikvereins Wien mitgebracht. Für Pizzicato war Uwe Krusch dabei.

Die Ouvertüre zu Ein Sommernachtstraum, wie schon aus der eigenen Opus Zahl erkennbar, wurde 16 Jahre vor den anderen Stücken der Theatermusik geschrieben. Ihr Flair erschließt sich dem Hörer unmittelbar auch ohne Kenntnis der Komödie. Ob die einleitenden bzw. beenden vier Holzbläserakkorde oder die markante Hornpartie sowie die als feenhaft gehörten Streicherpassagen, alle zusammen machen dieses Werk zu einem einmaligen. Die Interpretation des dirigierenden Pianisten mit dem selbstbestimmten Originalklang Ensemble Orchestra of the Age of Enlightenment ließ in einvernehmlicher Weise diesen Duft der Musik in den Saal strömen.

Die drei folgenden Zwischenspiele, die nicht chronologisch, sondern zusammen mit der Ouvertüre zur Abbildung einer Art Symphonie sortiert waren, also mit der Ouvertüre als Kopfsatz, dem Intermezzo als Scherzo, dem Notturno als langsamem Satz und dem Scherzo als Finale, wurden so in einer geschlossenen Form dargeboten, die diese Auszüge aus der Schauspielmusik als wortlose Musik verständlich machten. Die Interpreten stellten auch interpretatorisch den Kontext mit der Schauspielmusik her. Denn neben den leichten und flüchtigen Elementen bietet die Komödie auch handfeste bis derbe Seiten. Alle diese Aspekte konnten die Musiker mit ihrem höchst engagierten Wirken aufzeigen.

Eingebettet waren die vier Sätze von Mendelssohn in zwei Werke des Zeitgenossen Robert Schumann, in denen András Schiff vornehmlich als Pianist auftrat. Dafür stand ihm ein Ludwig Bösendorfer Konzertflügel aus dem Bestand des Musikvereins, der auf das Jahr 1847 datiert werden kann, zur Verfügung.

Vorab erklang Introduktion und Allegro appassionato für Klavier und Orchester. In diesem Werk formulierte Schumann ein noch innigeres Verhältnis zwischen Soloinstrument und Orchester als in seinem Klavierkonzert, so dass die Erwartung eines virtuosen Hervortretens enttäuscht wurde. Umso mehr durfte man die Darbietung genießen, da die Aufführung eher selten zu erleben ist.

Gerade in der langsamen Introduktion war die eng verwobene Gemeinschaft des Solisten mit dem Tutti bestens bei den Beteiligten aufgehoben, so dass die Darstellung maßgeblich war. Doch auch das Allegro appassionato, von Clara Schumann als leidenschaftlich empfunden, wie es der Titel vermuten lässt, wurde geboten leidenschaftlich in der Intensität dargereicht.

Dank des Hammerklaviers und des Originalklanginstrumentariums glückte eine ausgewogene Interpretation, die beiden Seiten ihre Räume ließ, ohne sie zu forciertem Agieren zu zwingen oder das Gleichgewicht zu stören.

Weitaus häufiger zu hören war das am Ende des Programms stehende Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll. Dank des historisierenden Klangbildes und des packenden Einsatzes wurde die eigentlich so bekannte Komposition in einem ungewohnten Auftritt präsentiert. Damit boten sich neue Höransätze, die vom Publikum gerne aufgenommen wurden. Denn eine weitere Darbietung bekannter Provenienz hätte sicherlich nicht den gleichen positiven Eindruck hinterlassen.

András Schiff konnte sich und damit auch das Orchester nur mit einer Zugabe, der Mazurka in a-Moll op. 17/4 von Frédéric Chopin, auslösen.