Herr Koopman, Sie geben ein Dutzend Konzerte im Monat, Sie unterrichten, halten Konferenzen… Haben Sie eigentlich Zeit für nicht-musikalische Dinge?

Doch! Ich bin noch Großvater und habe vier Enkelkinder, die mit mir spielen wollen.

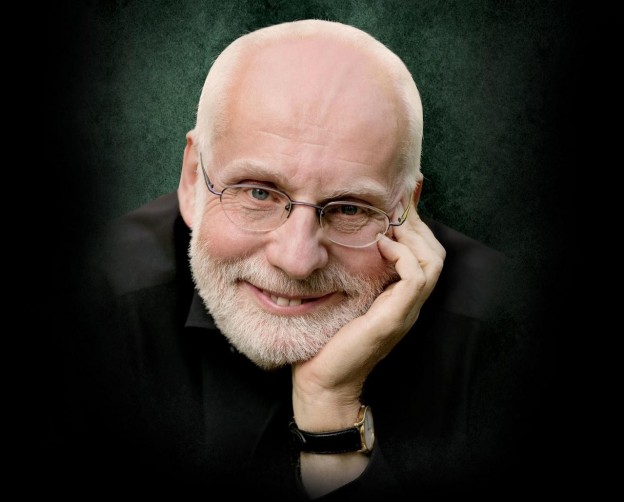

Aber mit 71 Jahren sind Sie doch sehr aktiv in einem Lebensalter, wo viele schon in Pension sind. Denken Sie gar nicht daran, aufzuhören?

Nein, ich bin gewohnt, zu arbeiten. Und ich fühle mein Alter nicht. Wenn man Energie hat, um weiterzumachen, dann macht das Spaß. Im Alter aktiv zu sein ist gut, in jeder Hinsicht!

Sie haben, weil Sie sich sehr lange und sehr früh mit der Barockmusik beschäftigt haben, die Entwicklung der Aufführungspraxis maßgeblich beeinflusst. Was ist heute in der Szene anders als damals, als Sie begonnen haben?

Ich war Student in Amsterdam und habe Cembalounterricht bekommen bei Gustav Leonhardt und Orgelunterricht bei Simon Jansen. Damals waren wir alle Suchende. Wir wussten noch sehr wenig über Alte Musik und Barockmusik. Unsere Lehrer haben zwar viel geforscht, aber wenn man ihnen konkrete Fragen stellte, waren sie relativ unsicher. Heute haben es die Studenten leichter. Sie können in unterschiedlichen Institutionen in Europa oder Amerika studieren und

werden von Spezialisten unterrichtet, die eine profunde Kenntnis der Dinge haben.

Und natürlich hat sich die technische Qualität sehr verbessert. Die Instrumente sind besser, die Technik ist besser, der Klang ist sauberer und schöner. Wir haben viel gelernt, auch voneinander gelernt, und jeder hat auch seine Ideen entwickelt. Für mich ist es wichtig, einen schönen Klang zu haben, Rhythmik zu haben, und vor allem Freiheit. Und auch wenn ich feststelle, dass viele Schüler ganz zufrieden sind mit dem, was sie gelernt haben, bin ich mir gleichzeitig bewusst, dass wir immer noch viel zu wenig wissen. Forschen ist immer noch eine wichtige Sache. In einer Zeit, wo der Komponist nicht mehr lebt, kann er oder sie nicht sagen: « Ich will das ganz anders haben. » Wir müssen versuchen, in den Schuhen von Leuten aus jener Zeit zu stehen. Man kann natürlich nie Musik machen wie Bach, aber schon wie ein guter Zeitgenosse von ihm. Und ich hoffe, mit allem, was man findet und liest, dass man den Quellen immer näher kommt. Es braucht noch ein paar Generationen, ehe wir zu 100 Prozent angekommen sind, und vielleicht kommen wir nie an…

Ich habe den Eindruck, dass es heute nicht mehr so dogmatisch zugeht wie früher, vieles lockerer geworden ist, dass es mehr Tendenzen gibt …

Das stimmt! In meiner Studienzeit spielte man Bach wie Leonhardt, Händel und Monteverdi wie Harnoncourt. Und die ganze französische Kultur war bei den Gebrüdern Kuijken zuhause. Und wenn man etwas anders machte, wurde einem gesagt: « Nein, nein, so macht man es nicht!“ Das war ziemlich orthodox und streng. Als Harnoncourt angefangen hat, mit vielen Akzenten singen und spielen zu lassen, haben alle das übernommen. Und als er bei Chorälen sagte, « Wir machen die Fermaten nicht“, hat niemand gefragt, « Warum nicht?“ Er hat also die Choräle ohne Fermaten gemacht, und alle sind ihm gefolgt. Später hat er die Fermaten dann doch wieder gemacht und nochmals hat keiner gefragt, warum er das so beschlossen hatte. Und ich war immer ein Mensch, der sich gefragt hat, warum man etwas tut. Für mich musste es für jede Entscheidung einen Grund geben. Und ich glaube, es ist auch heute leider der Fall, dass man manchmal zu viel übernimmt. Es ist wahr, wir sind freier. Vielleicht hatten wir am Anfang zu viel Respekt. Aber die Gefahr ist, dass man heute sagt, man brauche keine Achtung, denn wir wissen alles. Ich versuche immer noch, hinzu zu lernen und sogar zu experimentieren.

Sie haben eben Gustav Leonhardt erwähnt und auch gesagt, dass er wahrscheinlich strenger war als Sie. War diese Zusammenarbeit eigentlich schwierig?

Am Anfang war es schwierig. Denn ich hatte große Hochachtung für Leonhardt, und er empfand mich ein bisschen wie ein ‘Enfant terrible’. Ich war derjenige, der immer fragte: « Warum, Herr Leonhardt? » Er hat dann eine Mappe mit kleinen Zettelchen mitgebracht, wo er Quellen aufgeschrieben hat. Später hat sich die Relation Schüler-Lehrer normalisiert. Bei manchen Schülern ist man immer der Mentor, auch nach vielen Jahren. Ein sehr bekannter Schüler von mir, Masaaki Suzuki, redet immer noch ganz nett über mich. Und so gehen wir auch miteinander um. Wenn ich in Tokio bin, essen wir gemeinsam. Wir haben alle viel gelernt. Jeder hat versucht, seine Identität zu finden. Wir haben gesehen, dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern viele Wahrheiten. Man spielt nicht nur Bach wie Koopman, und glücklicherweise gibt es andere, die auch Bach machen und interessant Bach machen, auf ihre Art. Ich frage mich immer, wie es geklungen hätte, wenn Rameau mal Bach gespielt hätte, oder Händel Rameau. Wir würden das heute als nicht authentisch ansehen, aber sicher wäre es hoch interessant.

Früher gab es einige Ensembles für Alte Musik, aber es waren nicht selten immer dieselben Leute, die sich unter anderer Bezeichnung zusammenfanden. War das eine Art Inzucht oder ein Aufbruch?

Es gab am Anfang sehr wenige Leute, die überhaupt diese Instrumente gespielt haben. Eine Barockoboe zu finden, war damals nicht so einfach. Dasselbe galt mehr oder weniger für die anderen Instrumente. Ja, damals waren die wenigen Musiker, die es gab, überall beschäftigt. Für viele war das vor allem eine Frage der Organisation. Für mich nicht! Es ging mit manchen Kollegen ganz gut, mit manchen nicht so gut. Um meinen eigenen Klang zu machen, musste ich die Musiker haben, die diesen Klang produzieren konnten. Sie mussten nicht nur technisch gut sein, sondern auch musikalisch. Wenn einer technisch gut ist, aber unmusikalisch, bekommt man von ihm nichts. Heute hat jede Barockgruppe einen eigenen Klang.

Gibt es da auch nationale Differenzen? Gibt es Unterschiede zwischen italienischen Barockensembles und deutschen, zwischen deutschen und niederländischen, zwischen niederländischen und englischen Ensembles?

Ja, es gibt sicher Differenzen. Aber alle Barockorchester sind auch internationaler geworden. Der Klang hängt letztlich doch sehr vom Dirigenten ab. Was für mich schön war, war für manche Dirigenten zu schön oder zu romantisch. Und als ich Leute fragte, ob sie an gewissen Stellen ein bisschen vibrieren könnten, war das war ein großer Schock. Denn mit alten Instrumenten tut man das nicht. Aber warum eigentlich nicht? Man kennt die Quellen nicht.

Wenn Musiker gut sind, können sie alles machen, was der Dirigent will. Aber er muss es fordern. Und er muss es nicht nur einmal fragen, aber zweimal, dreimal oder viermal. Und dann klingt ein deutsches Ensemble ähnlich wie das ‘Amsterdam Baroque Orchestra’.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass einige italienische Orchester Designer-Barock machen und nicht mehr unbedingt auf das achten, wo die Musik herkommt.

Ja, das sind Gruppen, die sich eigentlich nicht mal die Mühe machen, etwas über die Ästhetik zu lernen oder die Quellen zu lesen. Sie benutzen einfach Darmsaiten, kaufen alte Bogen und spielen drauf los. Und dann wird die Barockmusik zum bloßen Geschäft, nach dem Motto, schnell und schneller und noch schneller. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich persönlich finde die Kombination von Wissenschaft, Kultur, Musikalität, Herz und Kopf interessant. Und wenn ich etwas schnell spiele, kann ich Quellen benennen, warum ich das tue. Es ist nie meine Idee gewesen, der Schnellspielende zu sein, aber hoffentlich der Musikalische. Und vor allem der Ehrliche. Es geht nicht um Koopman, sondern es geht um Bach, es geht um Buxtehude, es geht um Händel usw. Wer die Quellen nicht studiert, läuft Gefahr, dass Vivaldi und Händel ähnlich klingen, dass Bach und Rameau ähnlich klingen. Französische und italienische Musik sind sehr verschieden. Unglaublich viele Traktate berichten darüber. Ich glaube, das muss man wissen.

Andere Orchester gehen auch viel weiter im Repertoire als Sie mit dem ‘Amsterdam Baroque Orchestra’. Sie machen dann Schubert und Schumann, unter Umständen auch noch mehr. Sie haben sich da irgendwie begrenzt. Warum?

Mit dem ‘Amsterdam Baroque Orchestra’ mache ich nichts nach 1800. Mit modernem Orchester gehe ich bis 1850.

Sie werden wahrscheinlich als Musiker nie so mit Beethoven in Verbindung gebracht werden wie eben mit Bach und Buxtehude. In Ihre gewaltigen Projekte mit den Bach-Kantaten und Buxtehudes Opera Omnia haben Sie unheimlich viel Arbeit und Zeit investiert. Zahlt sich so was eigentlich aus, einerseits musikalisch, andererseits finanziell? Kann man so ein Projekt überhaupt verkaufen?

Musikalisch ist es unglaublich wertvoll, so etwas zu tun. Vor allem im Fall Buxtehudes, von dem viele Stücke nicht bekannt sind und kein Material da ist, ist, um Lösung zu finden. Also muss man kreativ sein, um diese Musik aufzuführen. Finanziell gesehen ist der CD-Markt natürlich schwierig geworden. In der Zeit der Bach-Kantaten war es normal, von einer Kantate 50.000 Exemplare zu verkaufen. Unsere erste Matthäus-Passion wurde eine halbe Million Mal verkauft. Das brachte substanzielles Geld. Aber es waren damals auch große Firmen da, die das Geld vorstreckten. Ich brauchte nur bei Erato, wo ich sehr viel aufgenommen habe, anzurufen und auch wenn ich sagte, ein Projekt würde 100.000 Euro kosten, war das OK! So ging das! Doch im Jahre 2001 wurde mir gesagt: « Wir hören auf ». Ich musste also eine eigene Firma gründen, um meine Projekte zu verwirklichen. Dazu musste ich von einer Bank Geld leihen. Das war natürlich eine ganz andere Sache als damals mit dem Telefonanruf… Und wenn nun ein Projekt kommt, muss ich selber Sponsoren suchen. Wie lange das noch funktioniert, weiß ich nicht.

Was bedeutet denn Buxtehude für Sie, weil Sie sich sehr viel für ihn engagieren? Er ist ja immer noch nicht so bekannt.

Nein! Es ist das erste Mal, dass es eine Gesamtausgabe gibt. Ich hoffe, dass Buxtehude dadurch gewinnt, dass Leute zuhören und es schön finden, dass Musiker es hören und bereit sind, Buxtehudes Musik aufzuführen. Auf der Buxtehude-Webseite in Lübeck steht alles zum Download bereit. Leider hat die deutsche Musikwissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts die Komponisten nach Perioden in Groß- und Kleinmeister eingeteilt. Und wenn man schon Schütz, Bach und Händel hat, dann bleibt kein Patz für einen weiteren Großmeister. Ich muss also einen viel größeren Aufwand betreiben. Ich werde u.a auch ein Buch über die Aufführungspraxis bei Buxtehude herausgeben.