« Der Componist ist ein junger talentvoller, musikalisch sehr gründlich gebildeter Mann; er lebt in Wesel und hat noch keinen öffentlichen Wirkungskreis erlangen können. Sein Stil ist ernst, es scheint sogar, als fiele es ihm schwer, seinen Gedanken eine gewisse Leichtigkeit und freie Anmuth zu geben, wodurch sich bei dem Hörer bisweilen das Gefühl einer gewissen Unbehülflichkeit in den Wendungen erzeugt.

Dagegen finden wir den Sinn für das Edlere in dem jungen Componisten so streng und richtig ausgebildet, daß sich uns nirgend ein Verstoß dagegen gezeigt hat. Dabei schreibt er mit Leichtigkeit in strengen Formen, führt seine Stimmen selbstständig, instrumentiert klar ohne Überladung und doch wirkungsreich. Da wir wissen, wie schwer es ist, daß ein junger Mann, der vorzugsweise die Eigenschaften eines deutschen Componisten hat, d. h. ernst und innig zu schreiben versucht, sich zu einer Anerkennung im Publikum durcharbeitet, welches immer durch wohlgefälligere Weise angelockt seyn will, so hielten wir es für Pflicht, hier auf dieses in einem entfernten Winkel Deutschlands lebende Talent aufmerksam zu machen. Zugleich sind wir überzeugt, daß der Componist seine Mängel am besten durch das öffentliche Hören seiner eigenen Sachen ablegen würde.“

Mit diesen wohlwollenden Worten beurteilte der Journalist und Dichter Ludwig Rellstab – ein seinerzeit ebenso geachteter wie gefürchteter Musikkritiker – am 13. Juni 1834 in der vielgelesenen Berliner Musikzeitschrift Iris im Gebiete der Tonkunst ein Orchesterwerk Daniel Friedrich Eduard Wilsings. Das besprochene Werk war jedoch nicht seine Sinfonie D-Dur, sondern eine Ouvertüre zu Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel Iphigenie auf Tauris, die etwa zur gleichen Zeit entstanden war. Während jene Schauspielouvertüre, deren Partiturhandschrift der junge Komponist nach Berlin geschickt hatte, verloren ging, liegt die Sinfonie glücklicherweise vor. Doch die Sinfonie erfuhr keine zeitgenössische Besprechung; ihre Aufführung am 3. März 1841 in Dortmund wurde nicht rezensiert. Gleichwohl sind Rellstabs Formulierungen buchstabengetreu auf Wilsings Sinfonie anwendbar und werden auch dieser Komposition (von welcher Rellstab wohl nie erfahren hat) erstaunlich gerecht: Beide Werke waren in jener Zeitspanne zwischen Oktober 1829 und April 1834 entstanden, die der angehende Komponist als Kirchenmusiker in Wesel wirkte – der ersten und einzigen beruflichen Festanstellung in seinem Leben. Es dürfte folglich gewisse Ähnlichkeiten gegeben haben. – Aus einer Fußnote Rellstabs ist überdies zu erfahren, dass sich Wilsing « seit einigen Tagen“ in Berlin befand (« welches der Redakteur der Iris jedoch erst erfuhr, nachdem sein Aufsatz bereits in die Druckerei abgeliefert war“). Er hatte seine Übersiedlung in die Metropole also vorbereitet; unter anderem, indem er dem renommierten Redakteur der Iris einige seiner Werke (neben der Ouvertüre auch noch eine Messe und zwei Trios, die allesamt gleichfalls verschollen sind) zur Rezension einreichte.

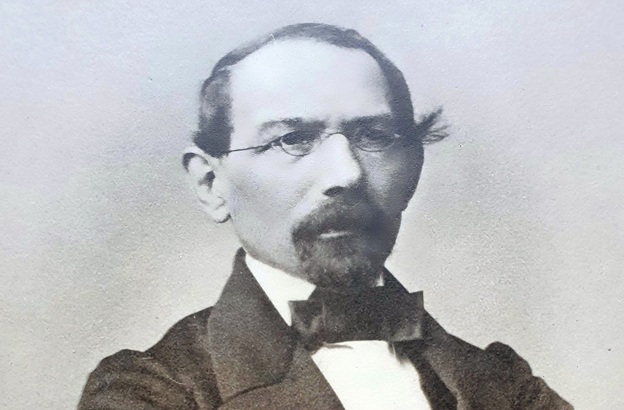

Daniel Friedrich Eduard Wilsing war am 21. Oktober 1809 als Sohn des Pfarrers der reformierten Kirche in Hörde geboren worden (erst 1928 wurde die einst eigenständige Stadt Hörde nach Dortmund eingemeindet); durch seine Mutter Philippine Preller war er ein Urenkel des Dortmunder Marienkantors Johann Gottlieb Preller (1727–1786). Er besuchte das Archigymnasium in Dortmund, studierte anschließend bis 1828 am Lehrerseminar in Soest und wirkte dann von Oktober 1829 bis April 1834 als Kirchenmusiker an der evangelischen Hauptkirche in Wesel, dem Willibrordi-Dom, sowie an St. Nikolaus und Antonius, der Pfarrkirche der Mathena-Vorstadt von Wesel. Aufgrund „vielfacher Versäumnisse“ veranlasste das dortige Presbyterium seine Entlassung. 1834 ging Wilsing nach Berlin, wo ihm der renommierte Klavierpädagoge Ludwig Berger, bei dem schon der gleichaltrige Felix Mendelssohn studierte hatte, den letzten Schliff im Klavierspiel gab. Seine drei Klaviersonaten op. 1 hat der angehende Komponist seinem Lehrer gewidmet. Wilsing wirkte als Komponist und Klavierlehrer, der etliche Musiker der nachfolgenden Generation ausbildete, unter anderem auch den Komponisten und Musikpädagogen Arnold Mendelssohn (1855–1933), Sohn eines Vetters von Felix, eine der markantesten Persönlichkeiten seiner Epoche. Ab 1838 brachte er Klaviersonaten, Klavierstücke und Lieder sowie etliche Bearbeitungen von Werken Bachs, Händels, Mozarts und Beethovens (Klavierauszüge) bei dem neugegründeten Berliner Musikverlag Bote & Bock sowie anderen Verlagen heraus. Sein 1853 veröffentlichtes Chorwerk De profundis wurde von Robert Schumann hochgelobt; der König von Preußen Friedrich Wilhelm IV., dem es Wilsing widmete, zeichnete den Komponisten dafür mit der Medaille für Kunst und Wissenschaft aus. Ab 1855 war er durch seine Heirat mit Clara Hitzig (1827–1906), einer entfernten Verwandten Felix Mendelssohns, finanzieller Sorgen enthoben; im Jahr darauf wurde mit dem Sohn Daniel Moritz Johannes das einzige Kind geboren.

Die zweite Hälfte seines Lebens widmete Wilsing der Erarbeitung des dreiteiligen großen Oratoriums Jesus Christus, das er 1890 vollenden konnte. Er lebte zurückgezogen, scheute die Öffentlichkeit und machte kein Aufsehen um sich und seine Kompositionen; bloß wenige Einzelheiten über sein Leben liegen vor. Überliefert ist eine knappe Lebensbeschreibung, die Wilsing am 16. Februar 1852 dem Wiener Schriftsteller, Kunst- und Autographenhändler Moritz Bermann mitteilte, der beabsichtigte, ein Biographisches Lexikon der Tonkünstler herauszubringen. Eduard Wilsing starb am 2. Mai 1893; die Zeitgenossen hatten ihn vergessen und die Nachwelt tat und tut sich schwer, seine Musik wiederzubeleben.

Dass sich unter den frühesten nachgewiesenen Werken des jungen Komponisten drei Fugen für Pianoforte finden ist nicht weiter verwunderlich, waren ‘Studien in Bach’ (Schumann) doch für jeden angehenden Kirchenmusiker – und für einen protestantischen ohnehin – selbstverständlich. Wilsing hatte sich bereits von frühester Jugend an mit Bach beschäftigt. Von seinem Urgroßvater, dem aus Thüringen stammenden Johann Gottlieb Preller, hatte er eine umfangreiche Sammlung von Abschriften Bachscher Klavierwerke geerbt, die er auf einigen Seiten durch eigene kurze Kompositionsstudien in Kanon- und Fugenform ergänzte. Jüngst konnte im Bach-Archiv Leipzig eine Abschrift von Telemanns Fugierenden und verändernden Chorälen TWV 31:1–48 (Hamburg, 1735) von der Hand des Heranwachsenden wiederentdeckt werden. Auch dass er im März 1832 in Wesel eine Sonate für Violine und Pianoforte vollendet hat, passt ganz in dieses Bild: Ein angehender Tonsetzer konnte sich in kammermusikalischen Werken, die ihrer Besetzung nach unschwer zu bewältigen waren und am ehesten zur Aufführung gelangten, formal, melodisch und harmonisch ausprobieren. Eines der beiden Instrumente – das Pianoforte – spielte Wilsing außerdem seit frühester Kindheit. Dass er sich anschließend mit einer sehr viel großformatigeren musikalischen Form auseinandersetzte, ist gleichfalls nachvollziehbar: Die Sinfonie war eine der wesentlichen Gattungen der Musik, in der man sich ausprobieren konnte, aber auch beweisen musste. Der wenige Monate jüngere Robert Schumann hat sich etwa zur gleichen Zeit mit der sinfonischen Form auseinandergesetzt: von seiner 1832 und 1833 entstandenen Sinfonie in g-Moll, der sogenannten Zwickauer Sinfonie, hatte er allerdings nur zwei Sätze fertigstellen und aufführen lassen können. (Auch Franz Schubert hat seine erste Sinfonie als Sechzehnjähriger geschaffen.) Was freilich erstaunt, ist die Tatsache, dass Wilsings im November 1832 vollendete Sinfonie sehr viel weiter entwickelt ist, als seine kurz zuvor fertiggestellte Violinsonate: Die Form beherrscht er sicher (geradezu schulmäßig exerziert er die klassische Sonatenform durch und lässt dabei keinen Aspekt unberücksichtigt; er fügt jedoch auch höchst Innovatives hinzu), und das Instrumentarium nicht minder – als Gymnasiast hatte er in der Dortmunder ‘Liebhaber-Concert-Gesellschaft’ musiziert, wo er das Repertoire, das Instrumentarium sowie die Eigenheiten unterschiedlichster Orchesterbesetzungen und Orchestrierungen kennengelernt hatte. Für eine erste eigenständige Auseinandersetzung mit der großen Gattung ist das Ergebnis bemerkenswert – wäre Wilsing anschließend auf diesem Wege fortgeschritten, hätte er gewiss Meisterhaftes zum sinfonischen Repertoire des 19. Jahrhunderts beigesteuert.

Die in Wesel entstandene Sinfonie war ganz gewiss für eine erste Aufführung in Dortmund vorgesehen. Während Wilsing dort als Kirchenmusiker tätig war, hatte er mit der ‘Liebhaber-Concert-Gesellschaft’ beste Beziehungen zu einem sinfonischen Orchester, das dafür in Frage kam. Er hatte selbst darin musiziert, als es seine Blütezeit erlebte. Gymnasiasten waren dazu ermuntert worden, mitzuspielen; er mag also während seiner Schulzeit am Archigymnasium (Stadtgymnasium Dortmund) der Gesellschaft beigetreten sein. Es ist jedoch nicht überliefert, welches Instrument er spielte. Auch seine Mutter Philippine Wilhelmine Sophie, geb. Preller (1786–1835) spielte im Orchester. Nach der Aufnahme seiner Ausbildung am Lehrerseminar in Soest um 1825 wird es ihm dann kaum mehr möglich gewesen sein, die Proben- und Konzerttermine in Dortmund wahrzunehmen.

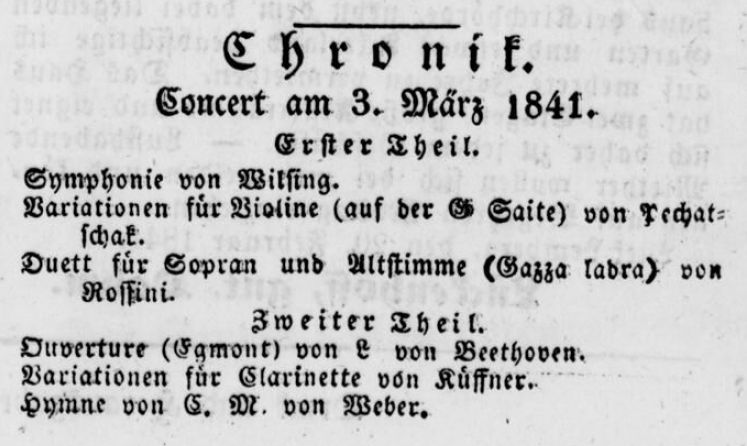

Tatsächlich kam es zu einer Aufführung in Dortmund, freilich erst knapp achteinhalb Jahre nach Fertigstellung und Niederschrift des Werks: Für den 3. März 1841, einen Mittwoch, findet sich folgende Konzertankündigung im Wochenblatt für die Stadt und den Kreis Dortmund.

Ob es sich bei dieser Aufführung auch um die Uraufführung handelte, ist nicht nachgewiesen – es ist aber sehr wahrscheinlich. Eine Warte- und Vorbereitungszeit mag, nachdem das Werk von der Dortmunder ‘Liebhaber-Concert-Gesellschaft’ angenommen worden war, durchaus einige Jahre in Anspruch genommen haben.

In dem großen und breitgefächerten kulturellen Angebot in Berlin wird Wilsing seine Sinfonie kaum untergebracht haben können; dort war sein Name (noch) nicht weiter geläufig. Gerade erst hatte er mit einigen Klavierwerken auf sich und seine kompositorischen Fähigkeiten aufmerksam machen können: Im Dezember 1838 und Juni 1839 waren die drei Sonaten op. 1 herausgekommen; die ersten Rezensionen derselben waren im März und Dezember 1839 in der Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung, im April 1839 in der Neuen Zeitschrift für Musik erschienen.

Das Programm des Konzerts war so breit und bunt zusammengestellt, wie es seinerzeit üblich und beliebt war. Wilsings Sinfonie erklang zur Eröffnung. Es war als Komposition eines Sohnes der Gemeinde und eines ehemaligen Mitglieds des Klangkörpers sowie mit knapp vierzig Minuten Aufführungsdauer der wesentlichste Programmpunkt. Sie stand jedoch am Anfang des Konzerts an einer eher undankbaren Position; – die Besucher mögen am Ende mit einer Melodie aus Beethovens Egmont-Ouvertüre im Ohr, mit dem von Küffner bearbeiteten schweizerischen Alpenlied oder wohl eher derjenigen der packenden Schlussfuge von Webers Hymne nach Hause gegangen sein, nicht jedoch mit einer aus Wilsings Sinfonie. Im ersten Teil des Konzerts (vor der Pause) folgten noch ein Variationswerk von Franz Xaver Pecháček sowie ein Duett aus Gioachino Rossinis Oper La gazza ladra (Die diebische Elster) von 1817. Den zweiten Teil eröffnete Beethovens Ouvertüre aus seiner Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont op. 84 von 1810 (leider nicht Wilsings Ouvertüre zu Goethes Iphigenie!); darauf folgte ein Variationswerk von Joseph Küffner und abgeschlossen wurde das Konzert mit einem Chor- und Orchesterwerk Carl Maria von Webers – der Hymne (Kantate) ‘In seiner Ordnung schafft der Herr’ op. 36 von 1812 nach einer Dichtung von Friedrich Rochlitz. In seinem Choral ‘Drum lerne still dich fassen’ verwendet Weber die Melodie von ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ und der Schlusschor ist „eine prachtvolle Fuge, die zu den besten Arbeiten dieser Art gehört, die Weber geschrieben“ (Max Maria von Weber).

Das Programm des Konzerts war so breit und bunt zusammengestellt, wie es seinerzeit üblich und beliebt war. Wilsings Sinfonie erklang zur Eröffnung. Es war als Komposition eines Sohnes der Gemeinde und eines ehemaligen Mitglieds des Klangkörpers sowie mit knapp vierzig Minuten Aufführungsdauer der wesentlichste Programmpunkt. Sie stand jedoch am Anfang des Konzerts an einer eher undankbaren Position; – die Besucher mögen am Ende mit einer Melodie aus Beethovens Egmont-Ouvertüre im Ohr, mit dem von Küffner bearbeiteten schweizerischen Alpenlied oder wohl eher derjenigen der packenden Schlussfuge von Webers Hymne nach Hause gegangen sein, nicht jedoch mit einer aus Wilsings Sinfonie. Im ersten Teil des Konzerts (vor der Pause) folgten noch ein Variationswerk von Franz Xaver Pecháček sowie ein Duett aus Gioachino Rossinis Oper La gazza ladra (Die diebische Elster) von 1817. Den zweiten Teil eröffnete Beethovens Ouvertüre aus seiner Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont op. 84 von 1810 (leider nicht Wilsings Ouvertüre zu Goethes Iphigenie!); darauf folgte ein Variationswerk von Joseph Küffner und abgeschlossen wurde das Konzert mit einem Chor- und Orchesterwerk Carl Maria von Webers – der Hymne (Kantate) ‘In seiner Ordnung schafft der Herr’ op. 36 von 1812 nach einer Dichtung von Friedrich Rochlitz. In seinem Choral ‘Drum lerne still dich fassen’ verwendet Weber die Melodie von ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ und der Schlusschor ist „eine prachtvolle Fuge, die zu den besten Arbeiten dieser Art gehört, die Weber geschrieben“ (Max Maria von Weber).

Das anspruchsvolle Konzertprogramm stellte gewiss einen erheblichen Kraftaufwand für das Provinzorchester dar. Zudem verlangte es virtuose Vokal- und Instrumentalsolisten, die möglicherweise engagiert werden mussten. Es unterscheidet sich in seinen Proportionen und seinem künstlerischen Anspruch jedoch wenig von anderen Programmen der ‘Liebhaber-Concert-Gesellschaft“ aus jener Zeit. Das Konzert dürfte im Gesellschaftshaus der Casino-Gesellschaft in der Betenstraße 18 stattgefunden haben: « Die Dortmunder verfügten über einen ganz ansehnlichen Konzertsaal im Gesellschaftshaus der Casino-Gesellschaft, der der Liebhaberkonzertgesellschaft in all den Jahren gegen Miete zur Verfügung stand und der von 1814 bis Mitte des 19. Jahrhunderts Mittelpunkt des Dortmunder Liebhaberkonzerts geblieben ist.“ (Ulrich Tadday). Dass Wilsing zur Aufführung aus Berlin angereist sein könnte, ist nicht belegt und kaum anzunehmen.

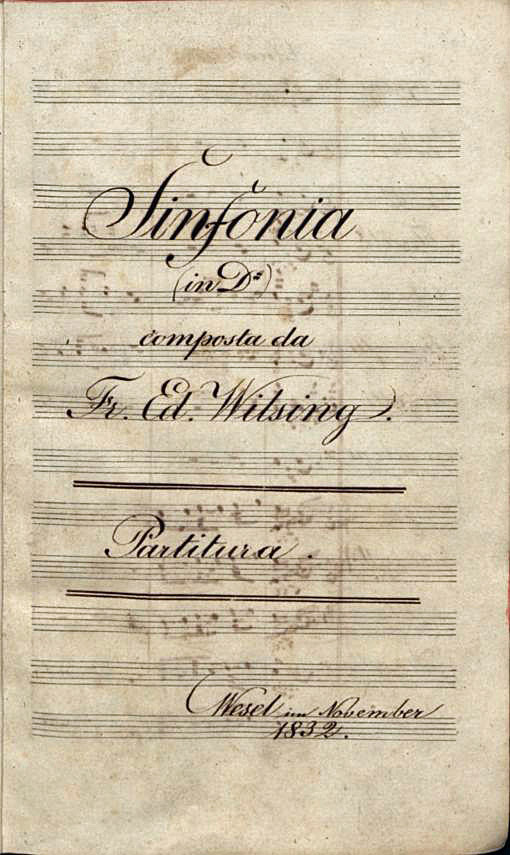

Zu weiteren Aufführungen der Sinfonie liegen keine Dokumente vor. Mit Bleistift eingetragene Ergänzungen von fremder Hand in Wilsings Partiturhandschrift lassen jedoch darauf schließen, dass – möglicherweise um 1899, also erst nach dem Tod des Komponisten, – (eine) weitere Aufführung(en) stattgefunden haben könnte(n). Ort, Zeit und Identität der Interpreten sind daraus freilich weder abzulesen noch herzuleiten. In der nicht sehr umfangreichen Sekundärliteratur zu Wilsing wird die Sinfonie kaum einmal erwähnt; die Handschrift galt lange Zeit als verschollen (Thomas Synofzik musste dies 1993 konstatieren). Die Partiturhandschrift befindet sich jedoch im Robert Schumann-Haus Zwickau, was freilich nicht allgemein bekannt war. Wie und wann die Handschrift nach Zwickau gelangt ist, kann nachvollzogen werden – es ergeben sich daraus jedoch keine weiteren Informationen zu Verbleib und Verwendung zwischen 1841 (als diese genutzt wurde, um das Aufführungsmaterial für Dortmund herzustellen) und etwa 1930. Aus dem Zugangskatalog des Robert Schumann-Hauses geht hervor, dass die Robert Schumann-Gesellschaft Zwickau die Handschrift um 1930 beim Kunstauktionshaus Heinrich Lempertz in Köln erworben hat; dort war sie bereits seit mindestens 1869 in Katalogen feilgeboten worden. Offenbar hatte sie Wilsing also bereits zu Lebzeiten (er starb erst 1893, ganze vierundzwanzig Jahre später) aus der Hand gegeben – möglicherweise bereits 1841 nach Dortmund oder aber zu einem späteren Zeitpunkt. Die Handschrift ist in einen festen Pappeinband eingebunden, versehen mit rotfarbenem Rückenetikett mit der Aufschrift « Sinfonia | in D | composta da | Wilsing“ und Goldprägung.

Bei der Handschrift handelt es sich um eine saubere Reinschrift von 280 Seiten Umfang. Der originale Titel lautet « Sinfonia | (in D#) | composta da | Fr. Ed. Wilsing. = Partitura. = Wesel im November | 1832.“ – Mit „D#“ meint Wilsing die Tonart D-Dur; das # ist in diesem Falle nicht als Versetzungszeichen (dis statt d) zu verstehen, sondern als Bezeichnung des Modus, analog zu maggiore (ital.) oder majeur (frz.), major (engl.) usw.

Bei der Handschrift handelt es sich um eine saubere Reinschrift von 280 Seiten Umfang. Der originale Titel lautet « Sinfonia | (in D#) | composta da | Fr. Ed. Wilsing. = Partitura. = Wesel im November | 1832.“ – Mit „D#“ meint Wilsing die Tonart D-Dur; das # ist in diesem Falle nicht als Versetzungszeichen (dis statt d) zu verstehen, sondern als Bezeichnung des Modus, analog zu maggiore (ital.) oder majeur (frz.), major (engl.) usw.

Warum er seine Sinfonie nicht gegen Ende der 1830er-Jahre seinem Verlag Bote & Bock zur Veröffentlichung anvertraut hat, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Dort wäre das Werk mit Gewissheit angenommen worden und gut aufgehoben gewesen. Darauf, dass er seine Komposition für die Drucklegung gründlich hätte revidieren müssen, dürfte er gefasst gewesen sein. Was heute also bedauerlicherweise fehlt ist eine vom Komponisten mit einem gewissen Abstand durchgesehene, für den Druck eingerichtete und verbesserte Zweitfassung. Wilsings Sinfonia – Sinfonie D-Dur wurde von mir herausgegeben und im Januar 2023 beim Kölner Verlag Dohr erstmals im Druck vorgelegt.

In seiner Besprechung der Erstausgabe in der Musikzeitschrift das Orchester (11/2023) schrieb Bernd Wladika dazu: « Zusammenfassend ist die vorliegende Publikation – zugleich die Erstausgabe von Wilsings einziger Sinfonie – ein gelungenes Beispiel für die Wiederentdeckung vergessener Werke und Meister.“

Wilsings Sinfonia ist ein schönes, handwerklich gut gearbeitetes sinfonisches Werk, dankbar für Interpreten wie Publikum gleichermaßen. Als Kunstwerk ist sie durchaus vergleichbar etwa mit den beiden Sinfonien Carl Maria von Webers aus den Jahren 1806/07, mit den frühen Sinfonien Franz Schuberts (ab 1813) und vor allem mit den Streichersinfonien des jungen Felix Mendelssohn – namentlich dessen Sinfonia Nr. 8 von 1822/23, die gleichfalls in D-Dur steht und deren Kopfsatz auch mit einer langsamen Einleitung im gleichnamigen Moll beginnt. Ein Seitenblick zu Schumanns etwa zur gleichen Zeit (1832) entstandenen Zwickauer Sinfonie, von welcher bloß zwei Sätze vollendet wurden, ist durchaus aufschlussreich. Für jenen Zeitpunkt in der Entwicklung der Sinfonik ist Wilsings Komposition, was ihre Form, melodische wie harmonische Gestaltung und Instrumentation anbelangt, viel mehr als bloß respektabel. In manchen ihrer Abschnitte – etwa dem höchst innovativen Menuetto, das nicht von ungefähr an einige der raschen Scherzosätze Beethovens erinnert, – erreicht sie dessen künstlerische Höhe. (Dass Beethoven nicht Wilsings einziges Vorbild war, geht aus der Satzbezeichnung Menuetto hervor, die auf Haydn zurückverweist, aber der Faktur wie dem raschen, ja geradezu rasanten Tempo des Scherzosatzes kaum gerecht wird.) Dass Wilsing Beethovens Klaviersonaten und Sinfonien kannte, ist mit Gewissheit anzunehmen: er dürfte sie selbst am Pianoforte und als Mitglied der „Liebhaber-Concert-Gesellschaft musiziert haben – und seine eigenen Werke, die oftmals die Sonatenform geradezu exemplarisch abbilden, legen sprechend Zeugnis davon ab.

Die Auseinandersetzung der jüngeren Musikergeneration mit der sinfonischen Form nach Beethoven geschah freilich auch mit den neugewonnenen Erkenntnissen zu jenen Entwicklungen, die vor Haydn (der die Sinfonie etabliert), Mozart (der sie fortgeführt) und Beethoven (der sie auf einen Höhepunkt geführt hatte) stattgefunden hatten. – Durch Carl Friedrich Zelter hatte Mendelssohn von Johann Sebastian Bach und vor allem von dessen Sohn Carl Philipp Emanuel erfahren. Sein Musik- und Kompositionslehrer führte ihn nicht mit Beispielen von Haydn, Mozart oder Beethoven an die Gattung heran, sondern trat einen zeitlichen Schritt zurück. Carl Philipp Emanuel Bach war in der norddeutschen Tradition verwurzelt gewesen und hatte etwa mit seinen Hamburger Sinfonien das Modell der dreisätzigen Form (im Unterschied zur späterhin sinfonische Norm werdenden Viersätzigkeit) und zur Streicherbesetzung geschaffen. Freilich war diese Gattungstradition in den frühen 1820er-Jahren bereits seit einem halben Jahrhundert aus der Mode gekommen. Trotzdem folgten die ersten der insgesamt zwölf Jugendsinfonien Mendelssohns genau jenem Bachschen Modell; erst die später entstandenen Werke nahmen an Umfang und Vollkommenheit stetig zu, beanspruchten eine längere Erarbeitungszeit und wuchsen in ihren mannigfaltiger werdenden Formstrukturen und Aufführungszeiten immer weiter und entschiedener über die Vorbilder Bachs hinaus. Auch Wilsings Vorbilder waren nicht Haydn, Mozart und Beethoven allein. Auch er trat einen zeitlichen Schritt zurück, übernahm Techniken, die mittlerweile in Vergessenheit geraten waren, die jedoch dem an (Johann Sebastian) Bach und Telemann, an der (protestantischen) Kirchen- wie der zeitgenössischen Orchestermusik geschulten angehenden Tonsetzer zur Verfügung standen. So erinnert etwa die Abwechslung von Streicher- und Holzbläsersätzen, die allen (vor allem den ersten drei) Sätzen der Sinfonia ihr besonderes instrumentatorisches Gepräge verleiht, an das barocke Concerto grosso: ein Concertino (acht Holzblasinstrumente) und ein Ripieno (chorisch besetzte Streicher respektive Orchestertutti) konzertieren wettstreitend miteinander. Diese Registerwechsel mögen auch aus der Vertrautheit des Kirchenmusikers Wilsing mit der Orgel resultieren, wie es erheblich später bei den Sinfonien Anton Bruckners zu konstatieren ist.

Die Sinfonia folgt sehr schulmäßig dem formalen Regelwerk der konventionellen Sonatenform. Kopf- wie Finalsatz sind ganz typisch in Sonatenhauptsatzform gebaut, jeweils mit einer Einleitung: einer langsamen Einleitung im gleichnamigen Moll zur Grundtonart D-Dur des Kopfsatzes, wie sie seit Haydn sehr beliebt, ja nahezu standardisiert war, während den Finalsatz eine imitatorische Einleitung der Streicher eröffnet – ein Fugato mehr, als eine echte Fuge, denn es wird keine vollständige Exposition aufgestellt; trotzdem gelingt es Wilsing – vor dem markanten Einsatz des Hauptthemas – noch seine hervorragenden kontrapunktischen Künste unter Beweis zu stellen, während ja Passagen mit imitatorischer Arbeit in einer Sinfonie ansonsten nicht eben vordergründig gefragt sind. – Die Exposition des Kopf- wie des Finalsatzes stellt jeweils zwei kontrastierende Themen vor, die hier wie in seinen anderen Werken schön erfunden und eingängig, dabei aber nicht sehr komplex sind: Das Hauptthema des Kopfsatzes wechselt zwischen Streichern (auf-) und Holzbläsern (abwärts geführte Melodielinie) ab – es wird im Piano-Pianissimo vorgestellt und gleich anschließend im Fortissimo bestätigt (Vorbild dürfte Haydns berühmte (Londoner) Sinfonie D-Dur Hob. I:101 von 1794 mit dem nicht authentischen Beinamen „Die Uhr“ gewesen sein, wo nach der langsamen Einleitung (Adagio) in d-Moll der Hauptsatz (Presto) in D-Dur das Thema erst im Piano (Streicher) vorstellt und anschließend im Forte des Orchestertutti fortführt); es wird von einem lyrischen Seitenthema in A-Dur abgelöst. Und im Finalsatz wird das klangprächtig zupackende Haupt- gleichfalls von einem lyrischen Seitenthema abgelöst, das im weiteren Verlauf des Satzes immer stärker in den Vordergrund tritt, die Durchführung und einen minore-Abschnitt in der Reprise weitgehend bestimmt. Im Kopfsatz schließt sich dem Seitensatz noch eine kurze Schlussgruppe mit neuer Thematik an, die in der Reprise modulierend weitergesponnen wird. Die Exposition wird jeweils wiederholt (Wiederholungszeichen). In der Durchführung des Kopfsatzes werden Haupt- und Seitenthema verarbeitet; die eigentliche durchführende Arbeit kommt allerdings recht kurz. Die Reprise von Kopf- wie Finalsatz wiederholt den Hauptsatz der Exposition identisch und moduliert dann zum nun in der Tonikatonart erklingenden Seitenthema, das etwas freier behandelt wird. Der Finalsatz schließt mit Rückgriffen auf das Hauptthema und aus dem Seitenthema abgeleitete Fortspinnungen. – Das liedhafte-gesangliche Andante wird von den Streichern und Holzbläsern bestimmt – unterbrochen von zwei musikalisch, harmonisch und dynamisch kontrastierenden Exkursen des Orchestertutti. Als retardierende Momente zu verstehen sind die beiden nahezu kammermusikalisch instrumentierten Frage- und Antwortpassagen zwischen den Holzbläsern und Streichern. Sie mögen wohl verzichtbar sein, doch verleihen sie dem lyrischen Satz, in dem das anfangs aufgestellte Thema immer wieder – leicht abweichend instrumentiert – bloß repetiert aber kaum entwickelt wird, eine weitere Tiefenebene. (Wilsing scheint sich in jenem Thema mit seiner aufhorchen lassenden Modulation nach a-Moll, aus der elegant in die Grundtonart G-Dur zurückgekehrt wird, regelrecht verloren zu haben, wiederholt er doch die ersten zwanzig Takte des Satzes zwei weitere Male ohne grundsätzliche Abweichungen.)

Das rasche Menuetto mit seinem Trioabschnitt im terzparallelen B-Dur ist keineswegs ein etwa an Sinfoniesätzen Haydns orientiertes klassisches Menuett, sondern ein Scherzosatz nach dem Vorbild sehr ähnlich konstruierter Sinfoniesätze Beethovens. Seine Synkopen, sein abrupter Wechsel zwischen Holzbläsern und Streichern und sein kecker Charakter – dem das melodienselige Trio nur kurz Einhalt zu gebieten gelingt – verleihen diesem Satz seinen besonderen, innovativen Charakter.

Die Orchesterbesetzung ist für die Entstehungszeit der Sinfonia nicht unüblich. Dass die Blechbläser nahezu ausnahmslos (bis auf die Hörner in den letzten Takten des Andante) nur für forcierte Passagen verlangt werden, mag daran liegen, dass die Dortmunder „Liebhaber-Concert-Gesellschaft“ in dieser Beziehung nicht gar zu gut aufgestellt war. Auch solches war seinerzeit eher die Regel als die Ausnahme; für größer besetzte Werke wurden Stadttrompeter, Kirchenposaunisten oder Musiker der vor Ort stationierten Militärkapellen hinzugezogen. Es ist recht wahrscheinlich, dass Wilsing, der sein Werk wohl zielgenau für jenen Klangkörper schrieb, solche Gegebenheiten berücksichtigte. (Dass er indes Holzbläser und Streicher sehr erheblich fordern konnte, spricht für die hohe künstlerische Qualität des Klangkörpers in diesen Registern.) Auch dass nur eine einzige Bassposaune verlangt wird, die mehr oder weniger die von Violoncelli und Kontrabässen gespielte Bassstimme verdoppelt und verstärkt, ist gleichfalls nicht außergewöhnlich – mehr solcher klangstarken Blechblasinstrumente braucht die Komposition gar nicht. (Nachträglich zur Bassposaune ergänzte Alt- und Tenorposaune sind Zutat einer erheblich späteren Zeit, in welcher man bereits sehr viel wuchtigere Orchesterbesetzungen gewohnt war.)

Wilsings Sinfonie D-Dur ist eine interessante Trouvaille aus jener Epoche, da Komponisten auf der Suche nach neuen sinfonischen Ausdrucksformen waren. Sie steht im Spannungsfeld zwischen Wiener Klassik und Romantik – mit Bezügen zu musikalischen Konventionen des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts. Es ist ein vollendetes Werk, das seinerzeit auch zur Aufführung gelangte. Die Partitur ist anspruchsvoll, aber (mit Ausnahme einiger Abschnitte und des vertrackten Menuetto) nicht schwer. Auch in dieser Hinsicht hielt sich Wilsing, der seine Musik aufgeführt wissen wollte, eng an die Konventionen seiner Zeit. Es ist eine ausgewachsene Sinfonie, die für das Repertoire durchaus eine schöne Ergänzung darstellt und sich über kurz oder lang in den Programmen der Kulturorchester etablieren dürfte.

Daniel Friedrich Eduard Wilsings Sinfonia – Sinfonie D-Dur von 1832 erklang am 15. September 2024 erstmals wieder seit ihrer Uraufführung am 3. März 1841. Es musizierte das Dortmunder Jugendorchester DOJO unter Leitung von Achim Fiedler. Das Konzert im Konzerthaus Dortmund wurde mitgeschnitten und im Juni 2025 auf LP veröffentlicht (Dortmund Musik). Seit wenigen Tagen steht der unbearbeitete Mitschnitt auch auf Spotify.