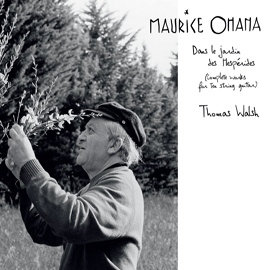

Die chinesische Dirigentin und Paukistin Xizi Wang, Görlitz, dirigiert gemeinsam mit Vimbayi Kaziboni - Aura von Hanna Eimermacher. Photo: M. Vogt

Matthias Theodor Vogt berichtet von den Donaueschinger Musiktagen 2025 und behauptet, ganz offensichtlich sei das Konzept von Lydia Rilling aufgegangen, die seit März 2022 die künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage innehat. Im schwierigen Balanceakt zwischen Kunstanspruch einerseits, Gender- und anderen Ausgleichen andererseits, ist ihr ein mehr als solider Jahrgang geglückt.

Nach einem schier unendlichen, über gut zehn Minuten ausgebreiteten Lamento kurztaktiger Seufzer der orchestralen Klageweiber in den Vivrisses (Schnurrhaaren) der ukrainischen Komponistin Anna Korsum nimmt das Klangforum Wien in hohen Tönen Anlauf. Es stürzt sich – einer schwarzen Putinwalze gleich – in die Tiefe, alles langsam zermalmend. Das ganze Orchester? Nein, ein Instrument wagt den Aufstand mit drei kecken Aufwärtsnoten a – a – a’ – a’’. In der Komposition selbst war die schwache messianische Kraft Benjamins mitten in der Verzweiflung nicht angelegt. Die drei Noten Hoffnung waren ein selbstgestaltetes sapere aude im Sinne Kants und eine der seltenen Exemplifizierungen des diesjährigen Musiktagemottos ‘Voices Unbound’ (Stimmen, der Fesseln entbunden).

Wenn aber Stimmen ihrer Fesseln entbunden sind, in welche Richtung nutzen sie dann ihre neugewonnene Freiheit? Im Mittelalter gab es häufig den kollektiven Kontrollverlust über Geist und Körper. Er wird von der heutigen Medizin als ‘mass psychogenic illness’, MPI, bezeichnet und im ICD 10 unter der Codeserie F44.x Dissoziative Störungen klassifiziert (einschließlich des Veitstanzes). Durch diese kollektiven Störungen verlieren Gruppen, Organisationen oder Gesellschaften ihre Handlungs und Steuerungsfähigkeit. Auch Donaueschingen war damals betroffen. Es erbaute – wie viele andere Städte auch – dem Heiligen Vitus eine Kapelle wider den Veitstanz, im heutigen Donaueschinger Stadtteil Aufen. Jeweils am 15. Juni machte sich die Bevölkerung auf zum Bittgottesdient für die Betroffenen und vor allem die Noch-nicht-Betroffenen, eine halbe Stunde Fußweg vom Stadtzentrum. Heute läuten die kleine Vitus-Glocke (f’’) und die mittlere Marien-Glocke (d’’) der Aufener Veitskapelle den Künstlern und Gästen im Hotel Waldblick gegenüber die ganze Nacht hindurch im Viertelstundentakt in makelloser Bronze; die große Christkönigs-Glocke (c’’) im Stundentakt.

Eine andere Art von Veitstanz üben Putin und seine Trolle nur wenige hundert Kilometer weiter östlich aus. In Polen arbeiten beispielsweise die Onlinepublikation ‘Niezależeny Dziennik Polityczny’ (Unabhängiges Politisches Journal) und ihre Avatare in den sozialen Medien und Blogs sehr erfolgreich am Kontrollverlust der polnischen Gesellschaft. Die Telegram-Desinformationskampagnen in Deutschland sind Legion. Das Schüren von Unsicherheiten und deren Ausnutzung durch Populisten charakterisiert inzwischen fast alle unter den westlichen Gesellschaften.

Wie das funktioniert, das ließ sich bei einem der sowohl künstlerischen wie politischen Höhepunkte der Donaueschinger Musiktagen 2025 beobachten, im Dramolett Tell Tales des Athen-Pariser Altmeisters Georges Aperghis, aufgeführt von der Badenerin Tabea Zimmermann an der Bratsche und einem Sextett aus dem britischen Vokalensemble Exaudi. In stupender Präzision setzte die Bratsche Akzente, auf die die – sinnfreies Zeug hervorsprudelnden – Vokalkünstler jeweils reagierten, quasi die Marionetten ihrer Meisterin. Mit Aperghis zu sprechen: « Alle Interpretinnen sind in der Notwendigkeit gefangen, die Dringlichkeit des Augenblicks durch wechselnde Dialekte zum Ausdruck zu bringen ». Nur Klarheit der Gedankenfassung ist den singenden Äffchen im schmalstmöglichen Resonanzraum ebenso verwehrt wie den Nutzern der (Un-)Sozialen Medien.

Tabea Zimmermann (Viola), und das Vokalensemble EXAUDI mit Juliet Fraser (Sopran), Lucy Goddard (Mezzosopran), Tom Williams (Countertenor), David de Winter (Tenor), Michael Hickman (Bariton), Simon Whiteley( Bass), James Weeks (Leitung) bei der Uraufführung von Georges Aperghis: Tell Tales für sechs Stimmen und Viola (2023–2024). Donaueschingen 2025. Photo: SWR.

Zu was eine solche Verwirrung des Denkens führen kann, das führte unfreiwillig Sarah Hennies in ihrer nächtlichen Blue Hour vor. Der ebenfalls US-amerikanischen Geigerin Sarah Saviet oblag es, die Schwebungen nachzuempfinden beim ersten Versuch des Geigenschülers, eine Tonleiter zu bilden, gefolgt vom zweiten, dritten, vierzigsten, hundertsten Versuch. Während ihr britischer Begleiter Joseph Houston am temperierten Klavier ohne Mikrotonalität auskommen musste. So dass die Unmöglichkeit des Zusammenkommens auf Dauer für den geschulten Hörer einfach nur quälend war. Aber natürlich war es eine perfekte Metapher für entfesselte Stimmen im Internet, die sich auf die Kommunikation des Anderen einfach nicht mehr einlassen.

Darf man darüber spotten? Die ‘Ernste Musik’ heißt ja durchaus so, weil in ihr für lange Jahrzehnte Humor durchaus ausgeblendet war und heiliger Ernst regierte, wie vormals bei Stefan George. Der Georgier Koka Nikoladze machte es in seinem Masterpiece (wie er sein Masterpiece für das Klangforum Wien kurz vor dem Konzert umtaufte) vor, welcher Kunstfertigkeit es für Non-Sense-Kunstwerke bedarf; man denke nur an die Gattung Limerick oder den unerreichten Christian Morgenstern. Nikoladze ließ die japanische Google-Translate-Stimme per Video alle denkbaren Variationen von 7 (なな nana) bis hin zu siebenmal die spherische Glückszahl 777 (777.777.777.777.777.777.777) aufsagen. Wie es dem simbabwisch-Bostoner Dirigenten Vimbayi Kaziboni und seinen Wiener Musikern gelang, hier hinein ihre stets anspruchsvollen Stücke zu integrieren, führte zu einer stets anwachsenden Heiterkeitsspannung im Publikum und schließlich zu befreitem Lachen. Wie aber das nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana ab 52:10 im Schlagzeug ab 52:18 umgesetzt wurde, das ließ die Klangkulisse des Südossetienkrieges 2008 oder auch die gegenwärtigen Schüsse der Polizisten des EU-feindlichen georgischen Regimes auf die proeuropäischen Demonstranten heraushören.

Die chinesische Dirigentin und Paukistin Xizi Wang, Görlitz, dirigiert gemeinsam mit Vimbayi Kaziboni – Aura von Hanna Eimermacher. Uraufführung bei den Donaueschinger Musiktagen 2025. Photo: M. Vogt

Die Stadt als Agora inszenierte Félix Blumes Klanginstallation Andante. Er hatte Bürger der Stadt gebeten, ihm ihre Schuhe zur Verfügung zu stellen sowie sich ihr Bewegungsprofil digital abmessen zu lassen. In der ehemaligen Molkerei stellte der aus Frankreich gebürtige Blume eine größere Reihe Cajóns ins Oval, auf der die Schuhe einzeln plaziert waren und nun auf der Stelle, aber im Gangtakt ihres absenten Trägers, vor sich hinmarschierten, was – verstärkt durch Cajóns – eine wunderbare Polymetrie ergab. Ein Andante im Wortsinn (von andare, gehen).

Nicht weniger nachdenklich stimmt die andere Klanginstallation von Félix Blume: ao pé do ouvido, ins Ohr geflüstert (nicht, wie der Katalog behauptet, nur „im Ohr”). Blume ließ 50 Menschen in São Paulo von ihren Träumen erzählen; wir sehen im alten fürstlichen Fihhaus an der einen Wand 50 Detailphotographien ihrer Ohren. An der gegenüberliegenden Wand können wir unsere eigenen Ohren an kleine Lautsprecher heften und diesen Träumen lauschen – einer Symphonie des Musikalischen Möglichkeitssinnes; Stimmen des Hoffens auf gute Zeiten, entbunden von den Zwängen der täglichen Realität.

Beim Livemikrophon des Abschlusskonzertes war der Intendant des Südwestrundfunks Kai Gniffke persönlich im Saal. Mit gutem Grund. Hatte doch am Tag zuvor das Bundesverwaltungsgericht erstmals den Klageweg gegen eine potentielle Verfassungswidrigkeit des Rundfunkbeitrags eröffnet – sofern eine gröbliche Verfehlung der Programmvielfalt nachgewiesen werden könne – und damit das Gesamtsystem des Öffentlichen Rundfunkwesens aufs empfindlichste tangiert. Im Vergleich nun der ARD-Anstalten steht der SWR (wie schon seine Vorgänger SWF und SDR) bei der Förderung der Zeitgenössischen Musik durch das SWR Experimentalstudio Freiburg, das SWR Vokalensemble und eben sein Orchester mit Abstand an der Spitze. Deutlich vor dem Bayerischen Rundfunk und dem Mitteldeutschen Rundfunk, mit großem Abstand vor dem Westdeutschen Rundfunk, und Lichtjahre vor dem Norddeutschen Rundfunk. Wenn es also ein Alleinstellungs- und Unverzichtbarkeitsmerkmal für den Südwestrundfunk gibt, durch das ein Intendant in Zeiten erhöhten Legitimationsbedarfes sich behaupten kann, dann ist es genau die Zeitgenössische Musik.

Seit 1950, also vor nunmehr 75 Jahren stand das Baden-Badener Südwestfunk-Orchester den Donaueschinger Musiktagen als exzellenter Klangkörper zur Verfügung, seit 1996 von Freiburg aus. Dankenswerterweise beklagte die Festrednerin Eleonore Büning die Fusion 2016 mit Stuttgart, die de facto den Wegfall von zwei Hälften zweier vorzüglicher Klangkörper bedeutete, ohne daß Not bestanden hätte. Die 2025 hochgefeierte Formulierung ’75 Jahre SWR bei den Donaueschinger Musiktagen’ ist grob vereinfachend. Der Südwestdeutsche Rundfunk ist erst 1998 entstanden. Nach bald 50 Jahren Kooperation der Musiktage mit dem Südwestfunk sind es jetzt gerade eben 27 Jahre Kooperation mit dem Südwestrundfunk.

In das Meer der abstrakten Neutöner brachte Mirela Ivičević in ihrer Red Thread Mermaid, einer musikalischen Kindheitsreise durch den damaligen Vielvölkerstaat Jugoslawien Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, eine überraschende Note. 1980 in Split geboren, zitierte sie im Orchester jene spätsozialistische Tonalität, mit der sehr viel größere Gesellschaftsanteile im Osten und Südosten Europas laufend umgeben waren als dies für die Klassik der bürgerlichen Schichten im Europas galt und gilt.

Wer vielen vieles gibt, muß damit rechnen, daß nicht alles so zum Großereignis wird wie die Wiederaufführung der Anthèmes I für Violine solo (1991) von Pierre Boulez durch den Konzertmeister des SWR Symphonieorchester. Jermolaj Albiker beim Festakt. Durchaus zu recht beklagte sich zum Abschluss der Musiktage der Sprecher des SWR-Orchesters über die Unterforderung durch manche Komponistinnen und Komponisten nicht nur in Donaueschingen. Umso erfreulicher war es, daß der von den Orchestermusikern selbst vergebene Preis einen mehr als würdigen Preisträger fand, den Franko-Kanadier Pierre Leroux für sein Orchesterwerk Paris, Banlieue (Un informal journal de mes rêveries) – Paris und seine Vorstädte (Ein informelles Tagebuch meiner Träumereien). Seine kinetische Studie über die Pendlerbewegungen (zwischen den suburbanen Schlafstädten samt periurbaner Peripherie und dem Machtzentrum) setzt einerseits im Orchester, ein akustisches Bild der frisch sanierten Cathédrale Notre Dame de Paris als Metropolsymbol, andererseits ein elektroakustisches Instrumentarium als Vertreter der Vorstädte.

« Nachdem ich eine Chronologie (unterteilt in fünf Hauptzeiträume – daher die fünf Sätze von Paris, Banlieue) der Aufenthalte meines Lebens an verschiedenen Orten in und um Paris erstellt hatte, wurden die Wege zwischen diesen Orten, die auf verschiedenen Landkarten mit den Entfernungen zwischen ihnen markiert waren, in Form eines Max-Patches nachgezeichnet. Dieses Modell (d.h. alle Bewegungen zwischen den verschiedenen Orten mit Entfernungen und Reisezeiten) erzeugte (mit Open Music) eine Serie von kurzen melodischen Profilen sowie eine übergeordnete Sequenz von morphologischen Profilen (P.M.), die die Gesamtheit der Bewegungen darstellen. Diese melodischen Profile ergaben fünf einfache Klangkonfigurationen. Gleichzeitig wurden die harmonischen Spektren der beiden Bourdons der Kathedrale von Notre-Dame (die als Mittelpunkt von Paris gilt) analysiert, die den Brand von 2019 überstanden haben. Sie bilden die Grundlage für die Harmonie des Stücks. Jeder Stadt bzw. jedem Pariser Ort wurde eine Tonhöhe aus diesen Spektren zugeordnet. Daraufhin entstand ein komplexer Akkord, abgeleitet aus den Akkorden der Bourdons, jedoch moduliert in der Frequenz mit den entsprechenden Tonhöhen als Modulatoren. Um den sich wiederholenden (pendelnden) Aspekt vieler Ortswechsel zu charakterisieren, wurde der Gedanke von Loops (acht Loops in verschiedenen Zeitlichkeiten) zum Hauptelement der Komposition. Diese Loops (basierend auf fünf einfachen Klangkonfigurationen), deren Verlauf im Orchester leicht nachvollzogen werden kann, stellen die zeitlichen Bewegungen menschlicher Ortswechsel dar und bilden das wesentliche musikalische Material der fünf Sätze des Stücks; das elektronische Instrumentarium hingegen setzt dieselben Ortswechsel in Szene, aber vor allem unter ihrem räumlichen Aspekt, indem es fast 200 Klangdateien in den Raum projiziert. Dabei handelt es sich um bearbeitete und transformierte Auszüge aus den Orchesterstücken, die ich in jenen Jahren komponiert habe, die mit den verschiedenen anfangs erwähnten Vorstädten und Pariser Orten verbunden sind. »

Es lohnt sich, dies in der Aufzeichnung nachzuvollziehen (https://youtu.be/tdKL99Kolt4 , Minute 01:33:38 bis 02.03:11) und sich dabei stets die Entwicklung in Paris vor Augen zu halten seit dem kühnen Entwurf von Georges-Eugène Haussmann 1853 bis 1870. Dieser hatte damals den Patron und Eigentümer des Blocks in die Belétage gesetzt, die Cafés und Geschäfte ins Erdgeschoß, die Ärzte und Anwälte in die Zwischenetage und die Bürger in die oberen Stockwerke, die arbeitende Bevölkerung in das Hinterhaus. Ergebnis war ein vollständiger sozialer Mikrokosmos auf genau einer Hausnummer. Wer heute rund um den Arc de Triomphe abends in die Hinterhöfe blickt, wird sie fast ohne Lichter sehen – dort wohnen nur noch das Kapital und seine Zinsen, praktisch ohne Menschen. Diese sind samt den Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in die Banlieues vertrieben. Ergebnis sind einerseits die bei Leroux thematisierten Pendlerbewegungen samt überbordender Kriminalität der Hoffnungsberaubten, andererseits der Verlust aller Lebendigkeit der reichen Arrondissements – auf beiden Seiten Fesselung, kaum eine Stimme mehr. Dass Desinformationskampagnen hier beidseits reichlich Opfer finden, hat sich die französische Politik binnen anderthalb Jahrhunderten selber eingehandelt.

Quasi das Gegenteil von Paris, Banlieue war das mit viel Aufwand der städtischen Technik und eintrittsfrei auf dem Lammplatz installierte Konzertangebot für die Bürger Reflections of a Bright Object von Tristan Perich aus New York für fünf Mundharmonikas und 18-Kanal-1-Bit-Elektronik mit dem Strasburger Ensemble hanatsumiroir. Dass sich der Komponist „mit der Grenze zwischen der abstrakten Welt der Informatik und der physischen Welt um uns herum” beschäftigen würde, war dem Stück nicht anzumerken, das in der Endlosschleife minimaler Tonveränderung bei gleichbleibenden Klang steckenblieb; ein Elfenbeinturm in Volkes Mitte.

Für das mit Abstand künstlerisch schlechteste Programm dieser Tage waren die Musiktage nicht selbst verantwortlich; der katholische Gottesdienst in der Stadtkirche St. Johann am Sonntagmorgen mit einem konzeptionslosen, als „interontologisch” aufgebauschtem Wirrwarr an Musiken aller Jahrhunderte und viel Salam-aleikum ohne ein einziges Schalom. Auch die Orgelbegabung der ghanaisch-schweizerischen Gemeindeorganistin Patricia Ott konnte über die Konzeptionslosigkeit umso weniger hinwegtrösten, als mit Heinrich Feurstein einer der mutigsten Männer des deutschen Katholizismus lange Donaueschinger Stadtpfarrer war. Bis der Sozialethiker sich mit seinem Protest gegen die eugenischen Vernichtungsprogramme der Nationalsozialisten in seiner Neujahrspredigt 1942 exponierte und umgehend nach Dachau deportiert wurde, wo er noch im August 1942 an Entkräftung starb. Welch eine Vorlage für einen zeitgenössischen Kompositionsauftrag für 2027, beispielsweise an das Experimentalstudio des Südwestrundfunks, dessen Vokalsolisten und ein fähiges Orchester!

Was von den Donaueschinger Musiktagen vom 16. bis 19. Oktober 2025 bleibt, ist eine beeindruckende, für die Verhältnisse der Zeitgenössischen Musik weltweit geradezu grandiose Zahl: 97 % betrug die Auslastung der 14 Konzerte, Performances und Installationen mit 23 Ur- und Erstaufführungen. Aus rund 20 Ländern – darunter Japan, Südkorea, den USA und der niederländischen Karibikinsel Curaçao – strömten die Besucher nach Donaueschingen. Für die Bewohner des Schwarzwald-Baar-Kreises gab es auch dieses Jahr wieder Vorzugspreise von 12 Euro für die Veranstaltungen, die offensichtlich rege genutzt wurden.

Für den nächsten Jahrgang vom 15. bis 18. Oktober 2026 ließe sich angesichts der Auslastungszahlen darüber nachdenken, die traditionelle Parforce-Tour der praktisch durchgängigen Konzertveranstaltungen vom Freitag Nachmittag 17 Uhr bis Sonntag Nachmittag 19 Uhr zu entspannen mit einer musikalischen Eröffnung bereits am Donnerstag Nachmittag und einem genuin musikalischen Ausklang am Sonntag Abend – Hoteliers und Bürger würden sich darüber ebenso freuen wie die internationalen unter den Besuchern. Und wenn sich schon Dutzende internationaler Musikstudenten über ein Teilnahmestipendium freuen dürfen und wenn sich mit der von Hohner initiierten Musikhochschule Trossingen jene Einrichtung quasi um die Ecke befindet, von der das musikalische Vereinsleben der Region wesentlich lebt; warum können nicht kleine und Kleinstveranstaltungen in der Stadt und ihren Geschäften einen noch lebendigeren Kontakt zur Bürgerschaft herstellen? Wo, wenn nicht in Donaueschingen mit seiner mehr als hundertjährigen Tradition (1921) eines Miteinanders von Bürgerschaft und Moderner Musik wäre es einfacher, die Zeitgenössischen Stimmen ihrer Fesseln des Closed Club zu entbinden?

Ganz offensichtlich ist das Konzept von Lydia Rilling aufgegangen, die seit März 2022 die künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage innehat, seit April 2025 mit unbefristetem Vertrag. Im schwierigen Balanceakt zwischen Kunstanspruch einerseits, Gender- und anderen Ausgleichen andererseits, ist ihr ein mehr als solider Jahrgang geglückt. Lydia Rilling ist es gelungen, die zweifachen Möglichkeiten nach der Entfesselung menschlicher Stimmen deutlich zu machen: Zum einen die Entfesselung der Atavismen durch den Wegfall ethischer Kontrolle, die zur Unterminierung der gesellschaftlichen Ordnung führt, metaphorisch gesprochen zum Veitstanz der Propagandaopfer und zu jener mass psychogenic illness, die derzeit unsere Welt heimseucht.

Aber auch die andere Möglichkeit – die Entfaltung von Freiheit und Mut, von dem der gesellschaftliche Zusammenhalt lebt. Wie bei Pfarrer Feurstein im Jahre 1942 und der Instrumentalistin oder dem Instrumentalisten bei Minute 40:14 von Vivrisses („Schnurrhaare”) im Jahr 2025.